税理士を頼んだ方がよいかどうか?そもそも決算は自分で出来るのか?税理士に頼むメリットとデメリットで悩んでいる経営者は多いと思います。起業するにあたって、とりあえずは税理士と顧問契約を結んでいれば安心と思うのも然り、貴方の会社に最適な方法を考えてみましょう。

税理士と顧問契約を結んでいると、どんな事をしてしてくれるのでしょうか?

税理士は国家資格であり、日本税理士連合会に税理士として登録し、税理士試験の合格と関連する分野で2年以上の実務経験が必要となります。

税理士の業務は一般的には、

- 企業の代理人としての役割

- 納税者に代わって税務申告を行う税務代理

- 税務書類の作成、提出の代行

- 税務に関する相談

税理士顧問料の相場は?

税理士に依頼する場合に、大きく分けて「スポット」と「顧問契約」の2つのパターンがあります。

会社の現状により、どちらで依頼するのが良いかが決まってきます。どちらのパターンで税理士に依頼するかによって、費用や依頼内容が異なってきます。

確定申告や決算申告などの業務を単発で依頼したい方は「スポット」依頼

スポットとは確定申告や決算申告などの業務を単発で税理士に依頼する事を指しています。

特定の業務に対して一回限り、もしくは短期間のみ依頼をすることです。個人事業主であれば、決算期の確定申告、法人であれば決算申告が代表的なものとなります。

スポット依頼は基本的に記帳は自身で行うことになるため、それらの業務にかかる時間や労力がかかります。内容を確認せずに代理申告をすることはあり得ませんので修正する場合は別途費用がかかる場合があります。

中長期的な経営を考える方は「顧問契約」

顧問契約とは、税理士と継続的な契約を結ぶことを指しています。

年間を通して会社や個人事業主の税務や決算資料作成のサポートをしてもらうという契約です。

契約の内容にもよりますが顧問契約の場合、日々の出納帳などをもとに元帳や試算表等の月次の決算資料を作成してくれることが多く、毎月専門家の目線からあなたのビジネスの状況を提示してくれます。税理士とより良い関係を築けれれば、ちょっとした心配事や経営のアドバイス等、気軽に相談ができますね。

顧問税理士との契約は長期に及ぶ事が多いため、「売上高による報酬基準」と「作業量による報酬基準」の二つの基準で費用がきまります。

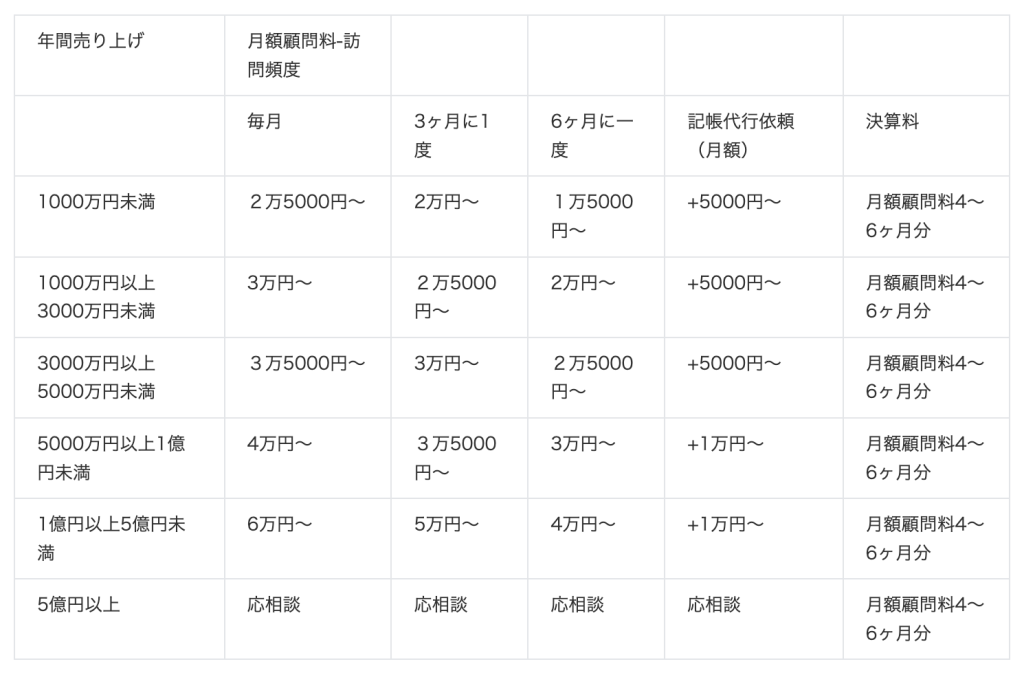

大まかな料金の相場を見て行きましょう

税理士の報酬基準として最もポピュラーなものが「売上高」です。

売上が大きくなればなるほど取引数も増え、税理士の確認事項(作業量)も増えるという考え方からなるものです。また、売上が大きいほど納税額も大きくなり、計算をする税理士の責任も増すことから、作業時間の度合いをもとに報酬が増加するという考え方もあります。

分かりやすい基準ではあるものの、突発的な売上の増加により税理士報酬が引き上げられた後、元の売上高に戻った際に見直しされないといったトラブルも起こり得ます。また、昨今のIT技術の進歩などにより、以前と比べて作業が簡略化され、売上による基準が当てはまらないのではないかと考える税理士や経営者も増えています。

原則として売上高を基準にすることは理に適っているケースが多いものの、お客さまの事情に合わせて柔軟な対応をしてくれる税理士が望ましいといえますね。

厳密に「作業量」を基準に報酬を算出する税理士も増えています。

その場合は見積書に細かく明細を記載していることが多く、それぞれの業務でどういった金額の内訳となっているかがわかるため、経営者としても納得してお願いしやすいです。

「売上高による報酬基準」と「作業量による報酬基準」のどちらを重視する税理士にしても、必要ない作業を削ることで税理士費用を削減することが可能です。

次は税理士が行う業務内容と、その報酬相場をもう少し詳しく見ていきましょう。

月々など定期的に行う業務

1.訪問

定期的に行う業務として代表的なものが「訪問(打合せ)」です。税理士からお客さまの会社(事務所)へ伺い、前月分までの試算表をもとに会社の実態が適正かどうかといったチェックや会計ソフトへの入力指導、節税対策や融資に関するアドバイスなども行います。訪問頻度によって報酬額がだいぶ変わってきます。

→一回の訪問につき月額15000~60000円(年間売上5億円以上は応相談)

2.記帳代行

日々の記帳業務を税理士が行います。「記帳代行」を依頼される場合には定期的に税理士に資料(伝票や領収書)を渡す必要があります。「記帳代行」の報酬額は基本的には作業量で決まりますが、売上高で概算する場合もあります。

→月額5000~10000円(年間売上5億円以上は応相談)

3.給料計算

「給与計算」も依頼をする場合には、毎月税理士に給与明細を作成してもらい、場合によっては郵送までを行うことも可能です。ただ、お客さまからも毎月の勤怠データを給与の締日以降すみやかにお渡しいただくなどご協力が必要となります。報酬額は従業員数で決まります。

→一人につき1000円〜

年に一度行う業務

1.決算申告・確定申告

年に一度、税理士が行う業務として代表的なものは「決算申告」業務です。年度末(決算日)で締めた会計データ、決算書をもとに税額を計算し、税務申告書を作成します。個人事業主であれば所得税の「確定申告」がそれに当たります。法人税の申告書は所得税に比べて難易度が高く、また税務申告ソフトは高額になることから税理士に申告業務を依頼するケースが多いです。報酬額は顧問料に基づきます。

→月額顧問料の4~6ヶ月分追加徴収

2.年末調整

年に一度行う業務で税理士に依頼をされる会社も多いです。扶養控除等申請書などの各種申請書を従業員に記載してもらい、回収するまでは自社で行い、回収後の書類の確認、年末調整の対象となる従業員の算定、税額の計算を税理士が行うことになります。報酬額は従業員数で決まります。

→従業員10人まで基本料金20000円〜 一人増えるごとに1000円追加

3.消費税申告

法人、個人事業主が共に頭を悩ませるものが「消費税」です。初めて課税事業者となり計算方法が複雑なため税理士に聞かなければわからないことも多くあります。課税事業者であれば、法人は課税期間(事業年度)の翌日から2ヶ月以内、個人事業主は3月31日が一般的な納付期限です。報酬額は決算申告の費用に含まれているケースがほとんどです。

→決算申告費に含まれる

日本弁護士連合会が弁護士に対して行ったアンケートによると、顧問料は、月額5万円が全体の45.7%、3万円が40.0%、2万円が6.7%、10万円が5.7%とされています。

(日本弁護士連合会 「アンケート結果にもとずく中小企業のための弁護士報酬の目安」2009年度アンケート結果版)

平成16年4月以前の弁護士費用については、日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程等に従うものとされており、その当時、顧問料の金額が月額5万円以上と定められていたことが、現在も顧問料の相場に影響していると考えられます。

税理士を頼むメリット

では、実際に税理士と顧問契約をするとどのようなメリットがあるのでしょうか?

⒈決算書の作成と申告

決算書とは、1年間の事業に対する成績表のようなものです。決算書には「貸借対照表」、「損益計算書」、「キャッシュフロー計算書」の3つがあります。

⒉税務に関する問題を解決

消費税や法人税などの税に関する問題を解決してくれる各種税務関係書類の作成と提出、法人設立届出書 、給与支払い事業所等の開設・移転・廃止届出書 、青色申告の承認申請書。

⒊記帳代行 (記帳をお願いした場合)

日々の記帳の煩わしさから解放される。経理専門の社員を雇わないで済む。

⒋税務調査の立ち合い

「書面添付制度」※(税理士法第33条の2と第35条に規定)に伴い税理士が納税額が正確であることを責任を持って書面で説明します。

※税務調査を実施する代わりに、税理士が税務署で調査を受けますという制度です。(必ずしも税務調査がなくなるわけではありません)

⒌節税の相談

決算書を見て節税の相談やアドバイスを受けることができる。

税理士を頼むデメリット

反対にデメリットも考えてみましょう。

- 税理士報酬が高く、経費の負担がかかる

- 税理士との面談時間が割かれる

- 経営判断の間違いを指摘されたり、理解されないことがある。

顧問契約を結ばずに、決算申告業務だけをしてもらう場合についてはどうでしょうか?

決算期を迎え、1年分の帳簿や会計ソフトデータを税理士に渡して、決算申告書を作成してもらうという流れが一般的です。その場合に税理士に支払う報酬は、会社の売上規模などにもよりますが、15万円~25万円が相場となります。

会社によっては経費などの計算から帳簿付けも含めて全て依頼するケース、源泉徴収票の作成や年末調整、法定調書、償却資産申告書なども合わせて依頼するケースもあります。

このように、帳簿の作成から税理士に依頼する場合や、その他の業務も合わせて依頼する場合は、追加で10~20万円ほどがかかることが一般的です。もちろん、依頼する業務が多く煩雑になるほど金額は高くなります。

メリットデメリットがある中で自社にはどのような関わり方が最適か、見極めが大事になります。最適な契約は何なのか、税理士と経営に対する考え方が合うかどうか、などが重要な判断ポイントになってきますね。

税理士顧問料を押さえたいと思っている場合は、税務申告はクラウド会計ソフトを使って、税務のことはプロに任せ経営者自身の時間を確保し、企業の売上・利益のアップにつなげたいですね。

法人決算オンラインは、「必要な分だけ、最小の料金で。」という理念のもと、最小の料金設定でスモールビジネスを応援します。

税理士に丸投げでは、経営状況の把握はできませんので、経営者自身が会社の経営状況を把握し最適な体制をとることで節約できると思います。

決算だけでもプロに任せて、税理士顧問料の節約につなげましょう!