確定申告というと、個人事業主などの個人の売上に対して行うイメージがあります。 しかし、確定申告は個人のものだけではありません。法人では様々な税金を納めなければならないため、必要な税務申告がいくつかあります。 法人の確定申告は、個人の確定申告とは期限や手順が異なるため、注意が必要です。

起業したてや法人での確定申告について知りたい会社経営者の方必見です!

確定申告とは何をするの?

簡単に説明すると個人や法人が納税額を確定するために、申告手続きをすることです。納税は日本国憲法に定められた国民の三大義務の1つです。確定申告の対象になる人は必ず所定の期日内に申告をしなければなりません。

法人は課税期間内に納付すべき法人税の申告を行う義務があります。消費税の課税事業者は、課税期間内における消費税額を確定させて申告手続きをしなければなりません。

確定申告は実際の所得から計算される税額と、源泉徴収などによって支払い済みの税額を比較して税金を納めすぎているのか、足りないのかを計算する意味合いもあります。納めすぎていれば税金は還付されますし、足りなければ不足分を支払わなければなりません。

法人で行わなければならない確定申告とは?

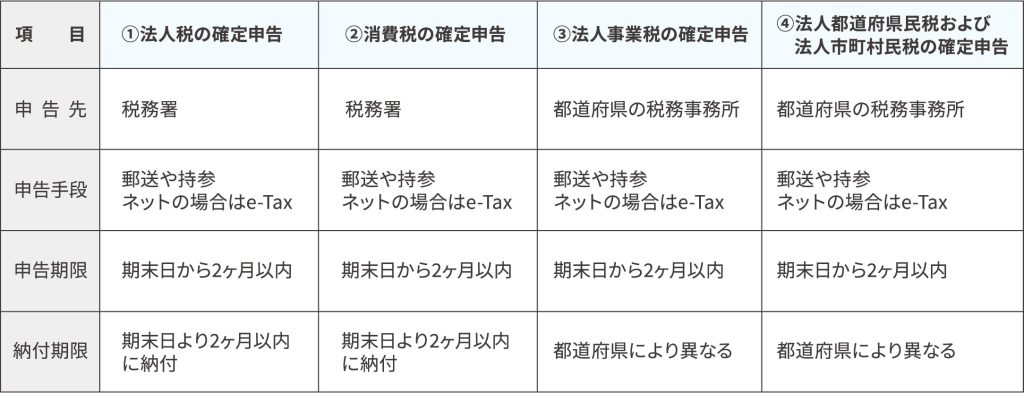

法人の確定申告は、税金の種類によって以下の4つの申告手続きを必ず行わなければいけません。申告期限や申告場所などそれぞれ異なるため注意が必要です。

- 法人税の確定申告

- 消費税の確定申告

- 法人事業税の確定申告

- 法人市町村民税および法人都道府県民税の確定申告

それぞれどのような内容で税金を申告するのか詳しく見ていきましょう。

法人税の確定申告

法人税の確定申告とは、決算までの所得を計算し、所得にかかる税金を確定し申告することです。個人の所得税に対する確定申告の法人版だと理解しておきましょう。 益金と損金の差が法人所得となり、法人所得に税額をかけて算出します。法人所得税の申告は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。決算が3月31日であれば5月31日までに申告を行います。

消費税の確定申告

消費税の確定申告とは、顧客から預かった消費税と、自社で支払った消費税の差額を計算し税額の申告を行うことです。普段、消費者が事業者に対して支払っている消費税は、事業者がまとめて計算します。原則として消費税の申告期限は翌年の3月31日までとなっています。

法人事業税の申告

法人事業税は、原則として事業を行うすべての法人に納税義務があり「所得×法人事業税率」で計算します。納付先は各地方自治体となっており、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に納付します。

法人市町村民税および法人都道府県民税の確定申告

法人市町村民税と法人都道府県民税との2つ合わせた総称を法人住民税といいます。法人住民税は事業所がある自治体から課税される地方税となっています。 法人住民税は「法人税割+均等割」で計算し、均等割の部分は赤字でも課されるため、法人住民税は所得に関わらず必ず支払わなければなりません。納付先は自治体で、期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。

法人が納付すべき税金の申告期限・納付先・申告方法などについての表を参考にしてみてください。

法人が納付すべき税金には国に納める税金と地方公共団体(都道府県、市町村)に納める税金があります。法人税、消費税は国(税務署)へ申告し、国に納める国税です。それに対し、法人事業税と法人住民税は地方公共団体(都道府県、市町村)へ申告し、地方公共団体に納める地方税として考えます。法人事業税と法人住民税は収益事業を行っている法人に納税義務があり、その法人が所在する各地方公共団体に対して申告するものです。

税金によって申告場所が異なるため面倒で手間もかかります。法人税の申告期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内と決まっているため、原則として「税金は決算日の2ヶ月以内に申告する」と理解しておきましょう。

法人税の確定申告は3ステップで手続き完了

法人では4つの申告手続きをすることがわかったところで、法人が収めなければならない税金の中でも重要な法人税の申告の仕方について簡単に説明します。

法人税の申告を行う際には以下の3ステップで手続きをしましょう。

- 決算書の作成

- 法人税申告書の作成

- 申告と納付

決算書の作成

最初に、会計上のルールに則って決算を確定します。決算整理として、減価償却費や引当金を忘れずに計上しましょう。そのあと決算書を作成します。決算書とは、決算期の売上と支出をすべて計上し、決算期間における収益(損失)を求め、会社の資産状況がどのようになったかを求めるためです。

いわば会社の通知表に該当するものです。重要な決算書類は主に2つあります。

貸借対照表

貸借対照表とは、会社の財務状況を資産と負債・資本の観点からまとめた財務諸表です。保有する現金や借入金等が記載されています。

損益計算書

損益計算書とは、年度の売上と支出を計上し、収益状況をまとめた財務諸表です。収益と費用から、営業利益や当期純利益を把握できます。

これらの決算書を作成し、決算期間における会社の業績を求めましょう。自社で記帳を行い、会計ソフトで作成することもできますし、会計士や税理士などに作成してもらうこともできます。決算書を持参すれば税務署でも作成を手伝ってくれます。確定申告の際には以下の書類も添付する必要があります。

- 勘定科目内訳明細書

- 法人税事業概況説明書

- 適用額明細書(租税特別措置を適用する場合のみ)

- 税務代理権限証書(税理士に申告書の作成を依頼した場合のみ)

法人税申告書の作成

法人税申告書には別表だけで19種類あるうえに、1つの別表の中にも数項目あります。各別表ごとに書く内容や存在目的は異なります。今回は特に重要な提出書類とその書き方を説明します。

別表1(法人税申告書)

提出書類の中でも、別表1は基本であり非常に重要です。別表1は法人税申告書そのもので、法人にかんする基本情報や法人税額を記載します。別表1には、青色申告用と白色申告用があります。今回は青色申告に関して説明します。

別表1の上部分に会社の基本情報を記載し代表者の自署と代表印が必要となります。中段あたりには、別表4に記した所得や別表6で計算した税額控除をもとに、法人税額を計算・記載します。欠損金が発生している場合には、翌期以降への繰越欠損金を記します。下段には、納税予定の地方法人税も書き込みます。

別表2

別表2は、当該法人が同族会社に該当するかどうかの判断材料となる明細書です。株主との関係性や保有株式比率によって同族会社の判断を行い、同族会社である場合には納税する法人税額が通常とは異なります。

別表2を作成する際には、期末時点の株主名簿を参照します。第1順位の株主グループが50%超を保有している場合は「特定同族会社」に該当し、第1順位~第3順位の株主グループの合計で50%超を保有していれば、「同族会社」に該当します。上記要件に該当しない法人は「非同族会社」となり、原則通りの法人税が課税されます。

別表4

別表4には税務上の所得税額を記載します。法人税の計算は、会計上の利益ではなく税務上の利益にもとづいて計算します。会計上は利益になる一方で税務上は利益にならない項目があるため、会計上の課税所得と税務上の課税所得は異なります。

別表6

別表6は、源泉徴収された税額を確定申告時の法人税額から控除する目的で作成します。

配当金や利子を受け取るときに源泉徴収されている場合、確定申告における法人税額からその分が控除されます。今期に授受した配当利子等の金額と、源泉徴収された法人税額を書き込みます。

別表15

交際費の損金不算入額を計算する目的で、別表15を作成します。中小企業は交際費を年間800万円まで損金計上できるものの、それ以上の金額は損金には算入できません。確定申告する法人税額を正確に算出するうえで、別表15は提出書類の中でも重要になります。

申告と納付

法人税の確定申告ではおおくの書類が必要となるため、早めに準備しておくことが大切です。所定の期日内に添付書類と法人税申告書を、税務署に持参・提出して申告完了となります。添付書類や法人税申告書は、税務署に持参せずとも、郵送やインターネット上で提出することも可能となっています。原則法人税の確定申告は決算日から2ヶ月以内に完了させなくてはいけません。一定要件に該当すれば1ヶ月間延長できます。

まとめ

法人の確定申告にかんして、今回は法人税の申告の仕方について詳しく解説しました。一定以上の利益を獲得した場合は、法人税を計算し、確定申告しなくてはいけません。法人税の確定申告では、数十種類にも及ぶ書類を準備する必要があるため、早い時期から準備しておくことが大切です。

法人決算オンラインでは、クラウド会計ソフトを利用している、スモールビジネスを応援しています。

面倒で憂鬱な気分になりがちな、法人確定申告の書類作成と申告から開放されたいと思ったら、法人決算オンラインにまずはご相談ください!